SCARPE

A

SFONDO

- All’inizio ci sono ‘corpi’ senza organi per muoversi. I protozoi semplicemente sono immersi nei flussi emergenti di in un ambiente da cui estrarre energia per la sopravvivenza.

- Poi emergono nel corso dell’evoluzione organismi con corpi dotati di organi specializzati per la locomozione con cui meglio cercare – trovare energia: in particolare i mammiferi sviluppano zampe che in alcuni casi sono ‘piedi’ veri e propri

- Infine con l’avvento degli ominini, forse con l’homo sapiens, emergono, con la ‘cultura’ ovvero la trasformazione da esseri che subiscono l’ambiente ad esseri che lo controllano, le “scarpe”: la probabilità di sopravvivenza cresce con la conquista della maggior sicurezza e prevedibilità nella locomozione

B

FIGURA

- Con il passaggio dalla ‘sopravvivenza’ all’ “ exi- stenza”, cioè alla consapevole ricerca di REGOLE, cioè di soluzioni ‘perfette’ per i molteplici problemi, in modo da assicurarsi la ‘quiete’, il piede e la scarpa diventano (come tutto il corpo) oggetto di ‘stilizzazione’

- La statuaria greca antica, riproposta come modello nel Rinascimento, propone una ‘idealizzazione’ del piede, come si vede ad es. in Mantegna

Come altri artisti del Rinascimento, sviluppa quasi una venerazione per i piedi classici. Pare che Mantegna fosse un vero e proprio collezionista di frammenti scultorei antichi e in particolare di piedi.

Nei suoi dipinti di San Sebastiano, infatti, inserisce il particolare raffinatissimo del piede di una statua. Una chiccca molto evidente nella versione del Louvre (1481) , che svela il fascino che l’artista prova per questo dettaglio anatomico.

Il frammento di piede classico sembra quasi un oggetto autonomo, concluso, sebbene del tutto casuale… Accadeva frequentemente, infatti, che le statue in marmo si rompessero proprio in corrispondenza delle caviglie, il punto di maggior sollecitazione della statua, nonché quello più sottile e fragile di tutto il corpo.

Ma mentre i piedi del santo sono nudi, in coerenza con la vulgata pauperistica della tradizione evangelica, il piede della statua è calzato, in maniera elegante, con sandalo di materiale lavorato in modo geometrico che suggerisca la fluida ‘ripetizione’ di una figura astratta, chiaramente dettata dalla mente umana che estrapola dai disordinati elementi del divenire.

La presenza del piede classico, proprio nella sua ‘inutilità’ compositiva (se si tien conto della tematica sacra del quadro) sembra spingere lo spettatore a confrontare proprio le due maniere diverse di pensare al piede, quello classico della ‘perfettibilità’ e quello cristiano della trasandatezza. È iniziato con l’umanesimo, la cultura moderna dell’homo faber, che rifiuta di andar scalzo (nudo, come natura ci fa) e aspira a dare una ‘forma’ ‘bella’ al suo vivere, ripetendo le modalità degli antichi greco-romani, che affermano la propria humanitas proprio dando forme umane (cioè artificiali) a quello che non ce l’ha. Quindi no al piede nudo, no alla scarpa puramente funzionale, sì alla scarpa come ‘stile’, come affermazione della differenza

Nella soietà delle buone maniere che si afferma a partire dal XVI secolo in buona parte dell’Europa, allora diventa centrale nella costruzione della Forma Esteriore dell’Uomo proprio la calzatura, che verrà riproposta con fronzoli e belletti a sottolineare la specifica differenza di chi li porta.

Il tutto ovviamente in coerenza con le vesti, sempre più raffinate e costose, a segnalare l’appartenenza a questa o quella categoria. Merletti, piume, broccati, sete ecc. fino a tutto il Settecento.

Ogni volta che vacilla la convinzione che esista la Perfezione, a livello Macro e non solo Micro, gli artisti più avveduti si azzardano a introdurre nelle proprie opere elementi di IMPERFEZIONE

È il caso certamente di Caravaggio che osa accompagnare la figura sacra richiesta dal committente non una citazione classicistica del ‘bello’ antico, ma con dettagli realistici che fanno scandalo, perché osano mettere in chiaro che tra il Macro (il sacro invisibile, qualunque sia e di qualunque forma sia) e il Micro (le evenienze contingenti del mondo fluido entro si barcamenano gli uomini) non c’è analogia ma Distanza.

Se nel Macro esiste l’Eterno Assoluto Perfetto, nel Micro esiste il Provvisorio Relativo Imperfetto. Se lassù esiste il Pulito (Bello), quaggiù esiste lo Sporco (Brutto).

Basti considerare l’asimmetria che esiste nel quadro di Caravaggio che, a parte lo svuotamento del centro focale imposta in genere dalla prospettiva rinascimentale, divide la scena trasversalmente tra Sacro e Profano, appunto Pulito e Sporco, nel senso che a sinistra su un gradino di porta si impone la figura della Vergine col bambino, e a destra c’è una coppia di comuni popolani, devoti ma ‘sporchi’, come emerge dal dettaglio dei piedi dell’adorante in primo piano-

II piedi di Maria sono ancora eleganti, affusolati e vicini all’iconografia del piede greco, ma quelli dell’uomo sono gonfi e luridi: troppo ‘veri’ per essere arte. La vergine possiede le scarpe che distinguono le persone di alto lignaggio, i poveri ovviamente stanno scalzi perché la scarpa – in quanto status symbol – manca.

Come dire che il “mondo come dovrebbe essere” (l’Ideale, sacro o laico che sia) è qualcosa che il “mondo come è” si limita a “desiderare”, magari solo per ottenerne la ‘protezione’

Quando – nel sec. XIX, la società europea deve fare i conti con l’ ideologia rivoluzionaria, l’homo faber ha capito che per arrivare al Bello (all’Ordine, alla Perfezione del Progresso) bisogna passare attraverso le strade dell’imperfezione, del Brutto, anche del Macabro. È il Romanticismo che sovrappone alla ‘luce’ della ragione, le ‘ombre’ della razionalizzazione.

Così, tornando ai piedi, con Gericault, i piedi sono quelli macabri degli arti amputati (1818) osservati presso l’obitorio, ammassati insieme a braccia e mani e dipinti per gli studi sul cannibalismo.

I piedi messi in mostra sono resti di corpi massacrati: i corpi non sono trasformati dall’artista in forme eleganti e gratificanti (come vie per l’agevolezza, come conferma del gusto stilistico dei ceti dominanti)ma isolati dal tutto e usati come segni, come significanti che rinviano al disordine, al tempo che distrugge, anzi all’azione dell’homo faber che distrugge se stesso.

E i piedi sono scalzi, riportati alla loro ‘naturale’ esibizione di povertà e passività, per togliere dalla visione di chi si è abituato a pensare come ‘natura’ ogni veste l’illusione, per riportare con la forza violenta del ‘frammento’ la focalizzazione sui limiti dell’arroganza umana, che per fare storia distrugge più che costruire.

4.

VAN GOGH

A rinforzare questa modalità entropica di percepire la presenza dell’uomo nel mondo, interviene la cultura di fine Novecento che di fatto mette in crisi i Fondamenti stessi della Cultura occidentale, ovvero i Fondamenti della Conoscenza.

La scoperta del secondo principio della termodinamica è accompagnata, nel ‘senso comune’, sempre più dall’idea di Crisi, termine che pur volendo in sé dire solo ‘cambiamento’, è di fatto la chiusura definitiva dell’ideale del Progresso.

Se Crisi vuol dire infatti cambiamento, nulla più sembra poter assicurare – come mostrano gli eventi dell’economia mondializzata di fine secolo e quelli catastrofici delle guerre del primo Novecento – che la direzione dei cambiamenti siano ‘giusti’, cioè verso quel progresso a cui si punta da un paio di secoli almeno in Europa.

Il cambiamento – come dice la legge fisica appena dichiarata – porta solo sicuramente dall’Ordine al Disrdine. L’Ordine (qualunque ordine) ‘costa’ e ‘consuma’ e infine si esaurisce: per dar luogo ad altri ordini, che certamente esistono ma che non sono percpeiti come tali da chi immagina di aver trovato le regole certe e sicure per ripetere una condizione ositiva chiamata appunto Progresso.

Insomma se c’è una cosa sicura per emerge dal cambiamento è la ‘rovina’, la fine, la consunzione, la perdita.

Temi già presenti nella cultura settecentesca, ma solo in forma di sfondo che abbellisca il futuro che si sta costruendo. Adesso la rovina è minacciosamente incombente nelle forme di insicurezza, quindi paura, quindi aggressività. O malinconica constatazione dei propri limiti.

Tutto questo è possibile leggere nel famoso quadro di van Gogh usato da Heidegger per mostrare in concreto la sua idea sulla funzione salvifica dell’arte.[1]

Per lui qui emerge la ‘verità’: non è il vissuto del pittore a parlare, ma semplicemente l’artefatto che è la ‘cosa’ in cui si manifesta il suo essere ‘artista’, cioè capace di ‘svelare’ quel che agli altri non appare.

Certamente la scelta di presentare solo le scarpe senza i piedi del suo usufruttuario è di per se capace di spostare il focus dalla soggettività romantica della persona che le usa all’oggetto in quanto tale. E gli ‘accidenti’ con cui il pittore l’identifica sono la consunzione e la deformazione. Anche qui, come in Gericault, lo sfondo è semplicemente una massa di colori che creano contrasto , che aiutano l’occhio a fermarsi là dove il pittore vuole: appunto il paio di scarpe che quindi ‘significano’ indipendentemente dal portatore. E in astrazione espressionistica quasi si ex prome dalle scarpe il Tempo.

Alla fine di ogni azione umana, in questo caso il camminare – da cui siamo partiti come procedura chiave di sopravvivenza per gli organismi primordiali – non c’è altro che entropia.

Il Progresso non porta ad altro che al consumo, al detrimento, alla dformazione.

Quelle scarpe emergono dalla ‘natura’, nel senso che sono all’inizio materia bruta che , una volta lavorata (come cuoio9 suume – grazie alla tecnica- quella particolare forma funzionale. E per anni hanno funto da strumento sicuro per camminare , di qua di là. Alla fine però dibìventano altro, la forma è persa, quindi la funzione, quindi semplicemente diventa un relitto, un rifiuto, un inutile oggetto da eliminare.

Solo l’occhio dell’artista vede le ombre dello sfondo, supera i limiti della figura in primo piano e non si lascia travolgere dalle impressioni, e mette in forma la CRISI

Ex – promit dall’oggetto qualcosa che non è nell’oggetto : quel che ‘appare’ dall’oggetto, appunto[2].

E allora, in definitiva, le scarpe sono non di Van Gogh, ma di chiunque le fa parlare, di chi sa scorgerne un significato. L’opera non è proprietà dell’artista ma vive di vita propria, non è una copia della realtà (le scarpe vere di Van Gogh) ma un evento dell’essere (Heidegger).

Ecco dunque la via nuova dell’arte: non dire la ‘realtà’, ma tramite le sue forme accidentali far emergere il non- detto, l’in- visibile o non-visto. Sollecitare a interpretare le cose che accadono, non a immergervisi.

E le scarpe vuote assurgono a segno particolare (Evento) della fenomenologia dell’umano, della fenomenologia alla Husserl certo non alla Hegel: dell’assenza dell’umano – è il caso di dire – inteso come corpo materiale, della presenza dell’umano come ‘agire’, come causa che crea effetti non intenzionali.

MAGRITTE

SCARPA – PIEDE

L’umano quindi consiste non nell’uomo ma nei suoi effetti (distruttivi)

Affermazione incompresa, forse incomprensibile soprattutto negli ambienti ristretti degli specialisti. Solo il trauma della catastrofe che fu la ‘guerra totale’ costringe anche chi non vorrebbe a prender atto che le cose stanno davvero così. L’entropia significata dalle scarpe di Van Gogh vengono allora comprese: sono la prefigurazione dell’entropia della Grande Guerra, un vero trauma insomma. Anche per la rivelazione definitiva dello scopo che l’umano si deve dare nel fare arte: non la mimesi catartica del reale, ma la sua contraffazione perturbante, la sua ‘artification’.

Ecco allora Magritte che raccoglie questa indicazione in tutta la sua profondità ed elabora una nuova forma di rappresentazione delle scarpe: appare l’immagine ambigua del piede che sembra diventare la scarpa di se stesso.

È evidente il nonsense di queste immagini e la riflessione di tipo concettuale riguardante il rapporto tra ciò che appare e ciò che sta dietro o dentro quello che vediamo

Qui i due oggetti che la nostra pratica della conoscenza identifica come separati, sono presentati non l’uno a fianco dell’altro, ma si combinano per un processo di ibridazione, secondo quella propensione alla metamorfosi di una realtà in un’altra che comincia ad affacciarsi nei tardi anni Venti, e che diventerà centrale nel dopoguerra.

La crisi dei fondamenti ha imposto una correzione vertiginosa dell’idea di ‘realtà’. Freud, Einstein Heisemberg hanno imposto l’obbligo di non accettare più che le nostre cosiddette ‘idee’ nascono ‘direttamente’ dal rapporto con le cose (schemi o sentimenti che siano), ma che ne sono una rappresentazione riduttiva, pur se – proprio per questo estremamente funzionale entro certi territori di conoscenza ed azione definiti.

Insomma, fin dai primi decenni del XX secolo è certo che Il mondo non è quel che ‘ci’ appare: non c’è ontologia che tenga; sono le relazioni, i modi in cui mettiamo in forma le cose a consentirci di ‘fare il Mondo[3]. Sono convenzioni e non verità le regole’ con cui lo si descrive.

Anche la scarpa, che potrebbe apparire a un primo sguardo il prodotto più innocuo di tali convenzioni, trasformata come sembra in qualcosa di “naturale”, si rivela portatrice di significati e di valori d’uso molto artificiosi. La scarpa – come s’è visto – ha smesso da secoli di essere solo una protezione del piede, ma si è caricata anche della funzione di imprigionare la mobilità del piede, di costringere le dita ad una fusione ‘innaturale’

La società di massa – è chiaro – non sa rendersi conto di queste sottigliezze. L’alienazione per le masse rimane ancora solo quella marxiana, dell’asservimento all’industria, e non può derogare dalla necessità di ragionare soprattutto in termini di necessità funzionali. Le scarpe servono per camminare meglio, quindi lavorare meglio, quindi guadagnare meglio.

Ma per le classi abbienti comincia ad affacciarsi la debacle del modello borghese e la ricerca dia autenticità esaspera le topologie romantiche della natura e dell’Autentico: quindi andare a piedi nudi appare una piena e facile performance che consente di abbandonare la prigione scarpa a favore dell’andare a contato diretto con la terra o la sabbia, o l’erba ecc.).

Per gli artisti allora il compito non è più di ‘svelare’ quel che altri non vedono nelle cose, ma di ‘creare’ forme capaci di obbligare il fruitore alla anamorfosi, cioè a cambiare prospettive (intellettuali, culturali), a porsi questioni (di significato, anzi di codice, quindi epistemologiche).

L’artista recupera allora la immagine dell’homo faber nel senso più archetipico possibile: novello Vulcano costruisce ‘oggetti’ (opere d’arte) che nella loro novità obbligano a riconoscere l’artificiosità di ogni azione umana, non solo quella sempre ‘falsa’ delle arti in genere.

E il surrealismo sembra la più adatta delle avanguardie a farsi carico di questo compito autoassunto: superare i bordi che separano, contestare le categorie della funzionalità quotidiana, fondere linguaggi e cose. Per andare oltre l’ovvia ripetizione di concetti immagine che confermino, che diano sicurezze e quiete. Davanti a un insicuro reale, rimane la percezione surreale del mondo. Dopo il grande inganno che si è perpetrato verso l’umanità, non resta che il sogno.

Ecco allora il piede/scarpa di Le modèle rouge.

Di fronte ad uno steccato, sul suolo terroso, sono poggiate due calzature. La parte superiore è normalmente formata come uno scarponcino. Infatti, sono dipinte le stringhe e le asole. Verso la parte posteriore è presente il listino. La parte inferiore e anteriore, invece, ha la forma di un piede e il colore ricorda quello della pelle umana. A destra, in prossimità dell’angolo, è visibile il frammento di una pagina di giornale. Sulla sinistra tra terra e sassi vi sono alcune monete, fiammiferi usati e cicche di sigaretta.

Il titolo del dipinto è Le modèle rouge III. L’immagine, però, non sembra mostrare una qualche attinenza con esso. Piuttosto, il confronto fra titolo e dipinto genera nell’osservatore una ulteriore confusione nel tentativo di interpretarlo.

Il senso di mistero scaturisce dalla rappresentazione iper realista delle assi di legno e del suolo. Le venature del legno sono riprodotte con attenzione maniacale. Anche i grumi di terra e i sassolini sono fortemente realistici. Le due calzature sono estremamente dettagliate e la trasformazione anteriore in piede talmente realistica da creare uno smarrimento nell’osservatore.

La vita che vedi, le cose che hai, quello che pensi, vanno verso una mescolanza che per forza di cose, annulla tutte le proprietà delle singole parti, la mescolanza o meglio la fusione dei significati e delle funzioni, annulla reciprocamente l’esistenza del reale. È un nuovo modo di ‘codificare’ il divenire delle cose, una nuova strada per ‘conoscere’ e quindi ‘agire’.

Il problema della scarpa solleva la questione del piede, della naturalità dell’uomo e della forza alienante delle convenzioni sociali.

L’effetto conturbante è lo stesso che si ritrova in In memoriam Mack Sennet: in entrambi i casi, la denuncia di una convenzione e delle sue implicazioni ha l’evidenza e la sensualità della carne che si mescola a ciò che umano non è.

Con Magritte il fruitore impara che il problema non sono le cose ‘là fuori’ ma il modo stesso di percepirle: vorremmo poterle distinguere per categorie, in netti contenitori di ontologiche verità, invece le assumiamo sempre mescolate, sempre in relazione con una rete di altre cose, per cui il loro significato è una plastica mistificazione dell’immaginario. La mescolanza o meglio la fusione degli oggetti, ovvero dei loro significati e delle loro funzioni, annulla definitivamente l’idea tradizionale dell’esistenza di un ‘reale oggettivo ’.

Insomma quando vediamo distrattamente una scarpa in effetti la categorizziamo passivamente come una informazione banale, mentre ogni scapa è portatrice – a ben guardare e non vedere – di un Non Finito intrico di connotazioni sfuggenti…

Certamente oggi la scarpa-guanto ha cessato di sconvolgere i borghesi, che se ne sono appropriati e ne hanno fatto un prodotto commerciale, capace di aggiungere ‘emozione’ all’oggetto scarpa, chiaramente a questo punto non più funzionale e basta ma esplicitamente simbolico.

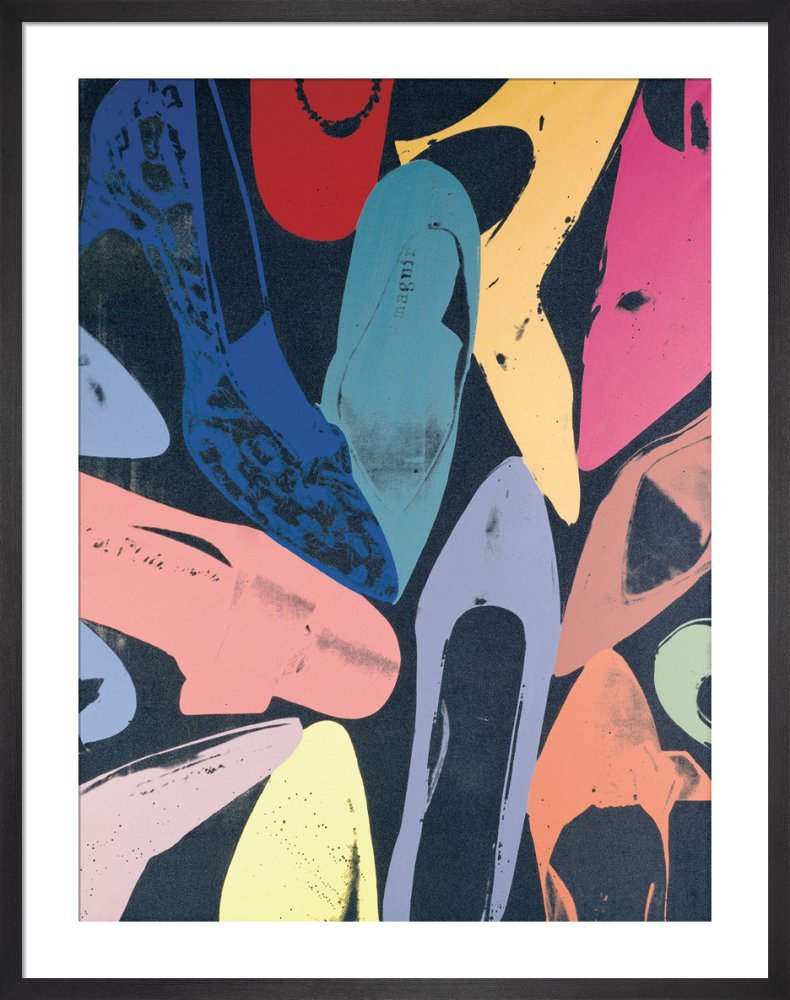

WHAROL

La mercificazione dell’arte può essere considerato l’humus da cui emerge, nel tempo insieme a molti altri, lo stile pop di Andy Wharol.[4]

È evidente che le Diamond Dust Shoes di Andy Warhol non ci parlano più con l’immediatezza del paio di scarpe di Van Gogh: e nemmeno con la interrogatività di Magritte anzi; in realtà non ci parlano affatto. Non si tratte di scarpe, o meglio è evidente che l’artista non ha minimamente intenzione di portare allo spettatore l’illusione di realtà: anzi, al contrario, lo vuole far immergere in una dimensione di fiction, ove le figure sono appunto solo figure, sprazzi di finzione plastica, che sollecita (pretende di sollecitare non la riflessione ermeneutica ma il ‘gusto’ esplosivo del piacere, della densità di percezioni forti)

L’unico oggetto concreto in questi quadri sono appunto i quadri, oggetti merce che chiaramente si espongono per attirare l’attenzione in modo brillante, come dice il titolo: le scarpe sono ormai parte consistente del ondo mercato che ha definitivamente sostituito il Mondo degli oggetti ‘pesanti’ con le loro materilità e funzionalità legate ai problemi della sopravvivenza di base.

Queste scarpe – finte sono chiaramente un meretricio: stanno lì a dire a chi le guarda, per caso: “comprami”.

Non importa più se siano pezzi unici, anzi la loro serialità ‘vende’ anche la forte soddisfazione di essere parte dello sciame’ che segue la tendenza di una emozione, di una passione.

. A livello di contenuto, abbiamo a che fare ora con quelli che sono chiaramente dei feticci, in senso sia freudiano che marxiano: le scarpe di Wharol da un lato sono degli objet petit-a lacaniani, degli oggetti sostitutivi dell’irraggiungibile Grande A, la felicità della imperfezione provvisoria come surrogato della perfezione, come riempitivo del desiderio che fallisce ; dall’altro sono segno del successo economico, del ruolo sociale, merci che sostituiscono col semplice possesso i rapporti sociali, autonome e cieche rispetto al lavoro chi le ha prodotte e alla funzione materiale per cui sono state immaginate.

Qui tuttavia ci si trova di fronte a una raccolta casuale di oggetti morti, privati del loro precedente mondo vitale come il mucchio di scarpe rinvenuto ad Auschwitz, o i resti e i segni di un qualche incendio tragico e incomprensibile in una sala da ballo affollata.

In Warhol, dunque, non c’è l’invito a completare il gesto ermeneutico e di restituire a questi /frammenti l’intero, più ampio contesto vissuto della sala da ballo o della festa, il mondo del jet set e delle riviste patinate.

DIAMOND DUST SHOES

Come in Van Gogh le scarpe mancano di uno specifico sfondo realistico, anzi lo sfondo viene di fatto soppresso di modo che emerge un nuovo genere di piattezza, un nuovo tipo di superficialità nel senso più letterale del termine.

Mentre in Magritte l’iperrealismo dei dettagli creava un sfondo che invitando allo sforzo ermeneutico spostava l’attenzione sul processo costruttivo del testo; mentre in Van Gogh la vaghezza dello sfondo spingeva a focalizzarsi sul primo piano e sulla sua storia della sua semiosi; in Wharol il primo piano moltiplicato invade la scena, nasconde lo sfondo, ma soprattutto diventa privo di spessore, rinunciando definitivamente all’illusione delle tre dimensioni e appiattarsi sula reale doppia dimensione del quadro.

E allora emergono con forza più che gli oggetti in sé (le scarpe) gli “accidenti” degli oggetti (i colori). La frammentazione su cui focalizza l’attenzione Magritte da problema diventa il tema stesso della rappresentazione: e non in termini critici ma in termini di accettazione, di rassegnata e felice accettazione della ‘superficie’.

Se è vero che non c’è ontologia a cui far riferimento, se è vero che la forma è un processo di costruzione, allora tanto vale abbandonarsi alla ‘fenomenologia’ in quanto tale, eliminando il problema della ‘verità’ e limitandosi a ‘giocare’ con le parti, senza voler cogliere il / un Tutto.[5]

La dissoluzione entropica delle cose – che aleggia per tutta l’arte del Novecento – viene qui mostrata nel suo aspetto affascinante, nella possibilità cioè di negare totalmente la storia (il tempo presente in van Gogh come minacciosa penitenza) – quindi in termini di spazio, la profondità – e abbracciare la densità delle percezioni immediate, senza lasciarsi guidar troppo dagli schemi coattivi della mente che cerca senso.

Comunque la superficie esterna e colorata delle cose – precedentemente degradate e contaminate dall’assimilazione alle brillanti immagini pubblicitarie – finisce per rivelare il mortuario substrato bianco e nero del negativo fotografico sottostante, dello sfondo nero sottostante[6].

A sottolineare la consapevolezza dell’operazione formale di bidimensionalzzazione intervengono anche i cristalli di diamante che, massimizzando le proprietà riflettenti del materiale e creando una superficie in rilievo, portano connotazioni di glamour, lusso e spesa.

Si tratta ovviamente del luccichio della polvere d’oro, dello splendore della sabbia dorata che suggella la superficie dipinta e continua a brillare anche davanti a noi. È lo svelamento dell’arrivo della ‘società del vizio’[7]

7.

SITUAZIONE & SITUAZIONISMO

7.1.

ARTE

Nell’arte contemporanea, comunque, ci sono altre scarpe vuote, non sono solo quelle in vetrina (nuove, ancora prive di storie, di materialità che appesantisca il glamour, allettanti anzi perché ‘vuote’ e potenziali portatrici di spazi e venture desiderate),

ma anche quelle usate presenti nelle installazioni[8] e delle performance.[9]

Queste forme di produzione rinunciano alla pratica consolatoria della ‘cornice’ (che consente il gioco della mimesis compositiva nonché l’equivoco del feticismo nell’arte[10]) e in genere nascono come “intenzioni” CONSAPEVOLI, come effetto della DECISIONE di destrutturare quel che continua ad essere proposto dalla industria culturale come struttura’ d’ordine, cioè ‘bello’, cioè ‘vero’ e ‘naturale’.

In una società che proprio quando arriva alla sua massima espansione territoriale e culturale scopre che le sue ‘strutture’ si reggono sull’eliminazione del non consonante, dell’eccesso, del rifiuto, progressivamente definitivamente tramonta, anche a livello del ‘senso comune’ (cioè dello ‘sciame’ che sostituisce la ‘massa’) l’idea che lo spazio – tempo sia un Assoluto entro cui esistono regole, per l’appunto, assolute.

È così che si diffonde l’idea che l’unità spaziotemporale a cui fa riferimento sia la SITUAZIONE, ovvero quella particolare EMERGENZA di elementi che combinati in reti impreviste e imprevedibili ‘costringono’ le persone a cercare di ADATTARSI alle casualità a cui vanno incontro.

E questo adattamento continuo mette in crisi l’idea che l’esistere acquisti senso in rapporto ad una META ASSOLUTA, data una volta per tutte, e impone di fatto l’idea che l’esistere sia una questione di ‘stile’, del modo cioè di ‘gestire l’esistente’ più che di progetti di lunga scadenza.

E sono due, grosso modo, gli ‘stili’ di vita che si impongono:

- quello dello “sciame”[11] che si limita a tornare alle procedure arcaiche degli ominini, ovvero a ‘delimitare il proprio territorio’ di sopravvivenza, limitando le prospettive ad obiettivi auto referenziali (come la carriera – se si adotta lo stile del Logos- o la ‘felicità –se si adotta quello del Pathos) in una dinamica di curtosi[12] unidirezionale;

- quello dell’artista’ che si impone di ‘de – lirare’[13], di contestare la passiva accettazione delle ‘tendenze’ e delle mode’ sperimentando ‘forme’ di straniamento che de – automatizzino le ritualità del ricovero dall’angoscia entro le rassicuranti pratiche del ‘fare qualcosa’

Già negli ultimi decenni del XX secolo erano presenti varie subculture che si mostrano come sintomi delle trasformazioni in atto.

In fondo agiscono anch’esse secondo la logica della limitazione del territorio: più che oltraggiare il sistema entro cui / da cui derivano energia, si limitano a ‘nascondersi’ in nicchie di sopravvivenza interne al mercato. Mercato che in effetti le vampirizza, trasformando tutti i ‘gesti’ di trasgressioni parziali in prodotti – merce capaci di soddisfare la domanda crescente di oggetti parziali sostitutivi (‘objet petit – a‘) con cui dare senso e densità al divenire che incombe.

Comunque cominciano a portare a vista le ‘malattie’ insite nella ‘società del vizio ’, proponendo volta a volta questa o quella anamorfosi capace di spostare l’attenzione dalla superficie alla profondità. Tendono non certo a rappresentare l’assoluto’ (qualunque sia il contenuto che si voglia dare a questo termine), ma a svelare, nel migliore dei casi, la brutale essenza del tempo e dello spazio: ad esempio nell’ambito musicale la ricerca impone sempre più la prevalenza della forma – ritmo sulle forme melodia e armonia; nell’ambito delle arti figurative, i writers chiariscono che l’arte che strania è quella che rifiuta il ricorso alla cornice.[14]

Sul piano delle tematiche, è sempre più chiaro che la ricerca dei ‘de – liranti’ – in un modo di situazioni aperte e in movimento – non può che assumere le procedure bottom up[15] come necessario filtro di scelta del ‘cosa dire’. Si interloquire con la ‘cronaca’, dunque, ovvero con il ‘divenire’ delle infinite cose là fuori, con le infinite molteplici ‘situazioni’ che emergono dalla società mediale globalizzata. Insomma un modo diverso di produrre profondità, di portare verso l’invisibile.[16]

Ecco allora che le scarpe, non possono non essere che materiale a disposizione della sensibilità dei singoli artisti per creare testi che deautomatiizino lo sciame.

Abbiamo di fatto già visto con Wharol, come siano state punto di partenza per una sottolineatura della finzionalità camp dello stile di vita della società del vizio.

Ma, se usate, possono diventare segni di codici opposti. Fanno infatti parte di quella categorie di oggetti che la società – serra – catalogandoli come ‘scarto’ – considera ‘im – mondizia’, cioè ‘non pulito’, quindi oggetti da buttare via in quanto non più ‘utili’: quelle scarpe in un modo o nell’altro sono come resti maleodoranti delle pratiche immersive della ‘felicità’ qui e ora, sono testimonianze minacciose del tempo che tutto traveste entro situazioni che tendono a proporsi come serre capaci di vincere il tempo, di fermare l’attimo, entro un gioco di Pulito e di Simmetrie, in cui quel che appassisce va immediatamente sostituito, come nel giardino di Armida.

E, nelle menti degli artisti, è chiaro che le scarpe possono essere – fin troppo facilmente, ‘analogon’ di tutto quanto è considerato ‘rifiuto da buttare’ all’interno della società del benessere.

Ad esempio le scarpe vuote ammucchiate possono essere usate come ‘indizio’ o sintomo’

- o delle disastrose migrazioni odierne, come nell’opera Barka di Sislej Xhafa.

- o della protesta contro la violenza sulle donne nell’installazione di Elina Chauvet “Le zapatos rojos”

- del gioco del consumo negli shoefiti[17] in cui le scarpe appese ai fili della luce nelle città si pongono come ripetizione della procedura dell’urban art più situazionistica possibile

In modi diversi queste ‘opere’ possono pretendere di essere una comunicazione perturbante contro / dentro la società dei consumi della modernità liquida.

Sono gesti de-liranti per lo sciame (che oramai, come detto tende a sostituire il gruppo – massa)[18].

La scarpa usata, per lo ‘sciame’ va solo buttata, anzi molto prima che si consumi per davvero [19] secondo quel che detta la ‘tendenza’[20]

Il ri – uso dell’usato consente invece di risemantizzare l’oggetto, di costruire un altro significato, di contrapporre alla tendenza in atto ‘codici altri’ che consentano di passare alla riflessione minima.

L’ingombro per strada di opere del genere potrebbe essere motivo di semplice disturbo, senza provocare profonde riesami morali o politici ma obbligando a prender atto che nello spazio pulito della ‘città esistono segni di qualcosa di diverso, di quel disordine, di quello ‘scarto’ che si vuole ignorare ( e facilmente si ignora negli spazi puliti, limpidi e chiusi dei mall, dei villaggi vacanze, dei musei, delle biblioteche … )

Così

- Barka impone la presenza delle migrazioni : alla lettera l’abietto che pur tenuto fuori vuole entrare nella ‘serra’ della società del vizio’ per goderne i vantaggi. La forma della ‘barca’ nasce dall’uso straniante della sineddoche: il contenitore sta per il contenuto, esattamente come le singole scarpe. La barca è segno del viaggio, di un viaggio primitivo se rapportato alle forma globali di comunicazione, a sottolineare proprio la primitività delle richieste di questi corpi assenti, di queste carneficine: la sopravvivenza

- Le zapatas roias obbligano ad ammettere che la società del ‘vizio’ si nutre al fondo di un eccesso di insularismo, di un egoismo nascosto da ‘belle maniere ‘ e dal ‘politicamente corretto’: il disordine che copre la piazza indica un conflitto tra il codice ‘civile’ della superficie urbana (la piazza centro storico dell’urbanitas) e il codice ‘animale’ del sangue che connota la scarpa. Scarpa che di per sé vorrebbe essere segno – come mostrato nelle pagine precedenti – di ‘cammino’ verso un progresso civile e – pur se ‘abbellite’ dalla stilizzazione molteplice del mercato e prova di desideri realizzati dal mercato – finiscono per segnalare il COSTO di queste forme. L’invisibile portato alla vista di tutti i passanti dunque a ricordare in definitiva che la superficie scintillante delle vetrine colorate tutt’intorno rischia di portare solo ad un inico colore, quello del sangue delle violenze fisiche.

- Gli Shoefiti, nel loro anonimato[21], corrispondono agli ‘sgorbi’ che coprono ogni parete disponibili nelle città, ‘segni di territorializzazione[22] imposti in modo da ‘sporcare’ quel che si pretende nitido, da minacciare la presenza di altri modi di pensare al senso delle cose, altre visioni e altri valori morali. Il rifiuto puro e semplice di considerare rifiuti le cose usate[23].

È, consapevole o meno, il gesto del contraltare dell’homo consumens, l’homo sacer, di cui parla Agamben , cioè il povero che, per carenza di risorse, è stato estromesso dal gioco in quanto non consumatore (i migranti) , o se ammesso, è in difetto (le donne che vorrebbero imporre un ordine ‘nuovo’ rispetto alla ripetizione banalizzata di stereotipi)) o “avariato” (i giovani che sanno di non avere futuro se non nella gabbia dello sciame) .

In conclusione le scarpe, se tematizzate, consentono di ben vedere la polarità entro cui il cittadino globale si trova costretto.

- Da un lato la modalità dell’economia di pensiero, propria, nella società del ‘vizio’, dello ‘sciame’, che muovendosi in balia dei flussi cangianti dell’industria culturale globalizzata, pensa alla miseria degli esclusi non come un’ingiustizia da sanare, ma il risultato di una colpa individuale[24].

- Dall’altro, la modalità dell’arte di ‘ricerca’ che adottando la modalità del pensiero analitico decostruisce la banalizzazione dello stream e propone visioni devianti, a partire da quella che considera la miseria degli esclusi non una colpa personale ma una ingiustizia sociale collettiva.

.

.

[1] Qualunque opera è innanzi tutto una «cosa». La cosa, nella tradizione filosofica occidentale, è una sostanza – hypostasis o substantia – specificata da una serie di accidenti, che viene percepita come aistheton, oggetto sensibile, ed eidos, unione di materia, hyle, e forma, morphé. Se è vero che qualunque cosa ha una materia e una forma non necessariamente modellata dalla mano dell’uomo, vi sono però anche cose che esistono nella forma che l’attività umana le ha dato: sono le cose prodotte dall’uomo per un suo particolare scopo, che perciò Heidegger chiama le «cose-mezzo». Esattamente come ogni cosa ha un suo «esser-cosa», ciascun «mezzo» ha un suo «esser-mezzo» e ciascuna opera un «esser-opera»: riuscendo a definire il «mezzo» si potrebbe riuscire a risalire alla corretta definizione di «opera» e di qui a quella di «opera d’arte».

[2] Fenomeno in greco vuol dire ‘che appare, che si rivela’: ed è il Tempo che ‘appare’ nell’oggetto –scarpa così come vine inquadrato (incorniciato9 dall’autore, che attraverso la messa-a-fuoco riesce a ‘svelare’ quel che pure sotto gli occhi di tutti rimane segreto, altrimenti. Perciò per Heidegger è l’arte l’alternativa alla tecnica (che ha segnato la via del cambiamento nella società moderna), non la filosofia: la tecnica non lascia parlare la realtà, la soffoca, la ingabbia, la riduce a proprio strumento (come, anche se con altri mezzi la filosofia dell’ontologia), mentre ’arte si offre come spazio d’espressione del mondo. Nell’arte la verità del mondo si rivela (Mondo) e si nasconde (Terra): l’artista contribuisce a dare forma al Mondo svelando quel che è invisibile delle cose della Terra.

[3] La teoria della Gestalt negli anni trenta comincia a dire anche come davvero funziona il cervello, rivelando le procedure che consentono di costruire codici di senso efficaci in situazioni particolari ma inefficaci in altri ambiti. La mente insomma non dice la verità, come immaginavano Platone e Cartesio, nemmeno quelle ‘trascendentali’ di kant.

[4] Come illustratore commerciale di grande successo nella New York degli anni ’50, Warhol era rinomato per i suoi disegni di scarpe. Durante la sua carriera formativa ha disegnato scarpe per la rivista Glamour , Vogue , Harper’s Bazaar l’azienda di scarpe I. Miller. Le illustrazioni delle sue riviste di moda e bellezza sono celebrazioni di eleganza e glamour. Dimostrano anche in modo cruciale che l’artista abbraccia il potere dell’immagine in un’era di crescente consumismo, un concetto che sarebbe diventato centrale nel movimento della Pop Art

[5] Dobbiamo sicuramente confrontare queste tecniche compositive con il ruolo svolto dalla fotografia e dal negativo fotografico nell’ arte contemporanea: è proprio questo, in effetti, che conferisce all’immagine di Warhol (fotografo ‘dilettante’ –ma non troppo) la sua qualità mortuaria, la cui gelida eleganza da raggi x mortifica l’occhio reificato dello spettatore in una maniera che, a livello di contenuto, non sembrerebbe avere niente a che vedere con la morte, l’ossessione della morte o l’ansia della morte. è come se qui ci si ritrovasse davanti al capovolgimento del gesto utopico di Van Gogh: in quell’opera, per una specie di decreto e atto di volontà nietzschiani, un mondo prostrato viene trasformato nello stridore del colore utopico.

[6] L’aneddoto racconta che, quando negli anni ’80 W. è tornato sul tema delle scarpe per produrre immagini per lo stilista e amico Roy Halston Frowick, ricevuta una scatola di scarpe, ne svuotò il contenuto sul pavimento del suo studio e, prese le Polaroid di questa natura morta spontanea, ne ha fatto la base per i dipinti di Diamond Dust Shoes.

[7] Per Sloterdijk il concetto di “vizio e lusso”, importato da Claessens, consente di intendere il fondodelle scoietà umane, fondo emerso in tutta chiarezza nella contemporaneità globalizzata. Ogni società tende al ‘vizio’, cioè al benessere, e per realizzarlo ricorre a procedure selettive che trasformano l’ambiente esterno fino a definire spazi di isolamento entro cui abbonda il ‘luxus’, vere e proprie serre antropogene autoprodotte, che sospendono attraverso meccanismi di distanziamento tecnico, la pressione ambientale vigente al suo esterno. Il risultato è che si produce un’interiorità viziante, in cui, ricorsivamente, vengono avvantaggiati gli individui che promuovono l’incremento di tale immunizzazione. Si producono così differenze interne, basate sul fatto che non tutti hanno uguale possibilità di accesso al potenziale viziante del collettivo strutturato. Il potere si manifesta originariamente come maggiore vicinanza alle prestazioni vizianti e possibilità della loro gestione e procede con varie tecniche – come secondo Sloterdijk – l’Umanesimo, che costruisce gerarchie ed etiche e modelli di comportamenti che fanno riferimento sempre al Logos come presunto strumento massimo di costruzione del ‘benessere’. Con la crisi dei fondamenti, ovviamente, va in crisi anche la cultura umanistica il cui fondamento è dato dall’ontologia dell’Umano, quindi della ipostasi di ‘profondità’ ‘rinuncia’ e ‘limite’; e prende il sopravvento la cultura dell’eccesso, del lusso, del benessere qui e ora, ovvero superficie e densità del Pathos. E anche la distinzione di poteri viene meno. Ognuno può/ deve aspirare al ‘vizio’, appunto.

[8] L’installazione è divenuta occasione di sintesi di linguaggi e mezzi espressivi diversi, dai più tradizionali a quelli tecnologicamente più avanzati, comprendendo materiali grezzi o manipolati, elementi meccanici o elettrici, video, componenti sonore o musicali, immagini computerizzate ecc. (videoinstallazioni o i. video, i. video sonore, i. interattive). L’i. può essere riproposta o rimontata in spazi espositivi differenti, subendo eventuali adattamenti, purché non ne risultino alterate le relazioni tra le varie parti e il senso generale dell’opera. Diverso è il caso delle i., sia permanenti sia temporanee, progettate appositamente per uno spazio particolare, all’interno di un museo, di una galleria, o in un parco, in una piazza ecc. (definite anche i. site specific o in situ), per le quali lo specifico contesto è attivamente e indissolubilmente coinvolto nell’opera (Treccani)

[9] Le performance sono un “genere di eventi, quali riti, feste, carnevali, cerimonie, preghiere collettive, letture di poesie, spettacoli teatrali, manifestazioni di danza, recitazioni di testi epici ecc. che, pur presentando profonde differenze, hanno in comune la caratteristica di essere delle ‘rappresentazioni’: circoscritti dal punto di vista temporale e spaziale, essi si contrappongono al mondo della vita ordinaria esperita quotidianamente. Nelle p. gli individui, avvalendosi di linguaggi verbali e non verbali, mettono in scena miti e avvenimenti del passato e generi culturalmente riconosciuti, non semplicemente riproponendoli bensì abbellendoli, reinterpretandoli o addirittura falsificandoli. In tal senso le p. sono considerate uno strumento efficace per riflettere sulla società, e anche una sede possibile per esprimere una visione del mondo alternativa” (Treccani)

[10] L’equivoco (ancora possibile prima della crisi dei fondamenti) è che la qualità del lavoro artistico sia tutta nel risultato materiale dell’azione dell’autore: come se fosse il tocco di pennello e non l’intenzione dell’autore a realizzare quella cosa che alla fine chiamiamo “opera d’arte”. Dall’avvento della fotografia e di altri media che ripri Benjamin in poi è

[11] Secondo il filosofo coreano Han ( Nello sciame, Visioni del digitale, 2015) La trasparenza e i dispositivi digitali hanno cambiato gli uomini e il loro modo di pensare. Alla comunicazione in presenza, alla capacità di analisi e alla visione del futuro si sono sostituiti interlocutori fantasmatici immersi in un presente continuo e sempre visualizzabile attraverso uno schermo. Il soggetto capace di annullarsi in una folla che marcia per un’azione comune, ha ceduto il passo a uno sciame digitale di individui anonimi e isolati, che si muovono disordinati e imprevedibili come insetti. Han si interroga su ciò che accade quando una società – la nostra – rinuncia al racconto di sé per contare i “mi piace”, quando il privato si trasforma in un pubblico che cannibalizza l’intimità e la privacy.

[12] Per la statistica è la proprietà per la quale una curva di distribuzione presenta un addensamento intorno al valore centrale. In riferimento all’antropologia, è un ritorno costante alla ripetizione di qualcosa di ‘medio’ (Norma, Normale), ovvero una retroazione positiva dell’imitazione delle azioni che fanno gli altri. Insomma la via del ‘conforme’ ossia del ‘conformismo’

[13] In latino la ‘lira’ era il solco tracciato dall’aratro: ‘de – lirare’ quindi significa all’inizio semplicemente sbagliare nella conduzione dell’aratro, nel fare solchi storti, poi – metaforicamente- allontanarsi dalle regole sociali in uso. Per Beau Lotto è questa la metafora che può indicare la procedura propria della plasticità del cervello umano in opposizione a quella della sopracitata curtosi. ‘Uscire dal seminato’ è un’espressione che ben indica questa pratica, che però in tutte le società è vista come un pericolo da eliminare. L’artista del Terzo Millennio in genere ben sa che la sua scelta consiste nell’andare a confermare la regola (l’ideologia) dominante o a evidenziare l’eccezione: mercato o ricerca, insomma.

[15] Quello che una volta si chiamava induzione o sensismo o empirismo. Ma adesso l’espressione derivata dalle neuroscienze indica un dato di fatto e non una ipotesi filosofica. La mente funziona solo se / quando / poiché filtra (riduce) gli stimoli che provengono dai sensi a contatto con l’esterno: ecco l’arte – come del resto ha sempre fatto – non può che attingere da questi stimoli ‘dal basso’ ed elaborarli con le procedure dall’alto (top down,) cioè le intenzioni dei singoli.

[16] concepisce l’intervento politico come costruzione di situazioni, cioè di momenti di vita collettiva in cui, attraverso l’uso creativo di tutti i mezzi di espressione (musica, pittura, poesia, architettura, mezzi di comunicazione di massa, ecc.), possa realizzarsi una autentica e libera comunicazione tra le persone; diffusosi soprattutto verso la fine degli anni ’60 del Novecento, spec. nell’ambito dei movimenti studenteschi del 1968, si è sciolto nel 1972. e in polemica con la sinistra istituzionale, della società borghese, e anticipò molti dei motivi (l’antiautoritarismo, la rivalutazione del desiderio, la demistificazione irriverente e il détournement o ‘sviamento’ di tutti i valori estetici e ideologici) che sarebbero stati propri della contestazione sessantottesca, in cui i s. furono attivamente impegnati

[14] La cornice di un quadro, di qualunque epoca sia, non fa che ‘limitare’ il non Finito entro un Finito che simula il Tutto: entro questo spazio ridotto è possibile immaginare simmetrie e armonie. Fuori dalla cornice c’è sempre qualcosa di troppo, di diverso, di asimmetrico, che non consente di ‘chiudere’ il ‘testo’ e continua porre domande e turbamenti. È chiaro che gli habituè della cornice, non può che liberarsi del problema tornando alle categorie tradizionali del bello e del Brutto.

[17] Il neologismo lo stampa un blogger di Minneapolis, Ed Kohler; nel 2005 opera la crasi tra l’anglosassone Shoe (scarpa) e graffiti. Tramite web, il blogger diffonde a livello mondiale l’usanza “yankee” del lancio di scarpe annodate tra loro su fili elettrici piuttosto che su cavi telefonici, pali della luce, rami di alberi; in quest’ultima branca, la cerebrale disciplina è denominata “shoe-tree” (albero delle scarpe).

[18] Z. Baumann, Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi, 2007

[19] Il grunge ha introdotto la moda del taglio artificiale a simulare il taglio prodotto dal tempo di consumo Funzione: il capo da indossare deve già nascere consumato, perché non vi sia riferimento concreto al reale consumarsi dei materiali in ambienti di lavoro. Il pantalone, la maglia, la giacca, la scarpa deve avere l’apparenza dello sporco ma non deve essere davvero sporco.

[20] Lo sciame non ha leader né gerarchie perché il consumo è un’attività solitaria, anche quando avviene in compagnia. Di fatto la libertà del mercato è la passiva accettazione delle tendenze dello sciame appunto, che si limita a muoversi senza avere direzioni. E il singolo aspira alla gratificazione dei desideri più che in qualsiasi altra società del passato ma, paradossalmente, i suoi desideri sono sempre quelli dello sciame, di cui non sa la direzione e il senso e il futuro. È chiaro che questa situazione coincide perfettamente con le esigenze del sedicente ‘libero mercato’: i bisogni (i desideri) non devono mai realizzarsi una volta per tutte; infatti la piena soddisfazione dei singoli sfocerebbe nella stagnazione economica.

[21] pratica di legare tra loro i lacci di due scarpe e di scagliare queste ultime in aria, in modo da farle restare appese cavi delle linee elettriche o telefoniche. Le scarpe sono legate tra loro dai lacci e vengono lanciate verso i fili come una sorta di bolas.Il fenomeno prende il nome dall’unione delle parole “shoe” (scarpa) e “graffiti” e nasce nelle zone rurali e urbane degli Stati Uniti come manifestazione del folklore adolescenziale.Nel corso degli anni lo shoefiti si espande per tutti gli Stati Uniti, fino a varcare il confine, venendo segnalato in paesi dell’America del Sud, come Colombia, Brasile, Messico, Perù, Ecuador, Argentina e in seguito il fenomeno, grazie al proliferare di internet, si è spostato in Australia e in Europa, con episodi nelle principali città di Germania, Gran Bretagna, Spagna, Irlanda, Norvegia, Svezia, Romania e in molte altre. In Italia vi sono state segnalazioni di questo fenomeno in diverse città nel corso degli anni.

[22] Perfino tra gli umani c’è chi sente il bisogno di “marcare il territorio” per accertarsi della propria esistenza sociale, per affermare se stesso, ma soprattutto per segnalare agli altri: “ragazzi, ci sono anch’io, guardatemi, esisto!

[23] Il fenomeno dello shoefiti si è divulgato grazie a internet, dove vi sono siti e blog dedicati. Una grande visibilità allo shoefiti si è avuta anche grazie al cinema, nel 1997 Barry Levinson diresse Sesso & potere in cui vennero rappresentati numerosi e spontanei lanci di scarpe in omaggio al Sergente William Schumann, interpretato da Woody Harrelson, presumibilmente ucciso dalle linee nemiche in Albania, anche se poi lo sviluppo della trama ha rivelato che la guerra in atto era una messa in scena per nascondere uno scandalo sessuale del Presidente. Lo shoefiti appare anche in film dai temi più leggeri come Big Fish – Le storie di una vita incredibile (2003) e Sex Movie in 4D (2008).

[24] Così, le prigioni si sostituiscono alle istituzioni del welfare. Il contributo che queste installazioni portano è di ripensare il problema della conoscenza (com’è fatto il mondo in cui viviamo) e quello il tema dell’agire morale (cosa è bene fare per vivere insieme, e con chi vogliamo vivere insieme)